A las ocho y media, cuando la luz todavía entra oblicua por las ventanas altas, el Centro de Memoria Histórica huele a papel viejo y a café recién colado. Una estudiante acomoda guantes de algodón junto a una caja gris; dentro reposan cuadernos con tapas de cartón, boletines ciclostilados, cartas con dobleces que ya son surcos. El silencio no es solemne: es un silencio que escucha.

“Lo importante es que no vuelva a pasar”, dice una mujer de mediana edad, mirando una fotografía donde aparece más joven, delgada, con una trenza larga. No quiere que publiquen su nombre; prefiere que se lea el de su hermano, desaparecido. En la mesa de digitalización, un técnico calibra el escáner como quien afina un instrumento. Cada clic es una pequeña victoria: un rastro que deja de estar a merced de la humedad, del olvido o de la mala memoria de los poderosos.

En una sala contigua, un mapa mural se va llenando de alfileres. No son puntos; son historias. Aquí alguien pegó un recibo de bus, allá una fotocopia de denuncia, más allá un recorte de prensa con una fecha escrita a mano. La cronología no es una línea recta, es una constelación: irradia hacia la web —donde el mapa se vuelve interactivo—, hacia la emisora comunitaria —que cada miércoles emite un episodio del podcast—, y hacia las escuelas, donde un maletín itinerante viaja con cuadernillos, fotografías y un juego de cartas que convierte la historia en preguntas.

Por la tarde, llegan dos jóvenes con un pendrive: traen un rap que compusieron para el barrio, “para que los pelados sepan lo que pasó aquí”. Se escuchan en la sala audiovisual: la voz tiembla un poco, pero sostiene la rima con la dignidad de quien se sabe testigo. En el patio, un telar colectivo recoge retazos de camisas. Las manos, distintas, bordan la misma palabra: memoria.

El Centro no solo archiva: acompaña. Un equipo jurídico ayuda a tramitar solicitudes; otro ofrece talleres de escritura y de duelo. “Aquí no pedimos perdón en abstracto —me dice una trabajadora social—. Aquí nombramos, ubicamos, reparamos en la medida de lo posible”. Afuera, cae una llovizna breve. Adentro, alguien lee en voz alta un fragmento de testimonio; alguien más guarda con cuidado un cassette etiquetado “Fiesta patronal, 1996”.

Mientras me retiro, vuelvo la vista al pasillo donde cuelgan decenas de retratos. No son fotografías fijas: cada una parece avanzar un milímetro cuando alguien la mira. Ese movimiento mínimo es el trabajo del Centro: convertir el dolor en relato, el relato en derecho, y el derecho en una promesa concreta. La memoria, aquí, no es pasado: es el hilo que no se rompe.

Esta pieza audiovisual visibiliza las voces y luchas de lideresas del Chocó que han defendido sus territorios, sus comunidades y sus derechos en medio del conflicto armado. El documental es resultado del trabajo del Equipo de Enfoques Diferenciales del CNMH con mujeres del Chocó durante el 2023, en el marco de las acciones de memoria del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras (PIGMLD).

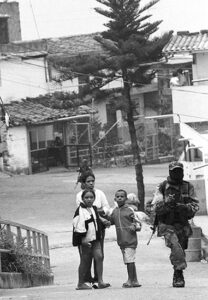

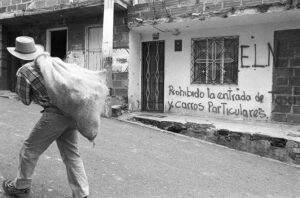

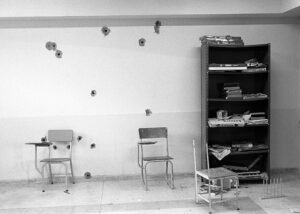

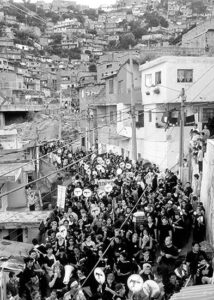

Entre los años 2001 y 2003, la Comuna 13 se convirtió en escenario de guerra que tuvo como protagonistas a guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. Esto tuvo profundas implicaciones para la sociedad civil, entre ellas, el desplazamiento forzado intraurbano con el objetivo de desalojar a poblaciones localizadas en territorios estratégicos dentro de la ciudad y para desterrar a quien se consideraba enemigo y así facilitar el control de la población y el territorio. La Comuna 13 muestra la faceta urbana del conflicto armado.

Te invitamos a escuchar los podcasts de la memoria: relatos breves, testimonios y sonidos de archivo que reconstruyen nuestras historias y nos ayudan a comprender el presente. Cada episodio abre una puerta para aprender, recordar y actuar. Encuéntralos en tu plataforma favorita y comparte para que la memoria circule.

Rescata documentos y los vuelve memoria abierta al barrio.

Escucha, contrasta y teje relatos con rigor y respeto.

Convierte memoria en aprendizaje y acción en escuelas y barrios.